Un texte de Marie-Claude Plourde

Depuis quelques décennies, des démarches sont entreprises dans le milieu architectural afin de pallier les conséquences environnementales néfastes de nos modes d’édification et d’exploitation des bâtiments. Des certifications écologiques se multiplient ainsi, souvent ralliées sous la bannière d’un «développement durable».

Près de nous, par exemple, notons la certification nord-américaine LEED, visant l’amélioration énergétique de nos constructions. De manière générale, un guide LEED propose des outils réflexifs de conception portant sur plusieurs dimensions d’un bâtiment, à l’aide de spécifications mesurables en termes d’énergie et d’impact écologique.

Diverses institutions du domaine participent, elles aussi, à ce mouvement. L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC), par exemple, tente de sensibiliser les concepteurs à construire durablement en encourageant la réalisation d’architecture ne consommant que des ressources renouvelables. Ou encore, il y a l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) qui, dans le plus récent numéro de sa publication officielle, sommait ses membres d’agir urgemment face aux enjeux des changements climatiques par la concrétisation de bâtiments énergétiquement performants.

Un sur trois

Cela dit, bien que les messages de ces instances soient de réels incitatifs à bâtir autrement, j’ai néanmoins remarqué que ces discours ne soutiennent souvent qu’une seule dimension du développement durable: l’impact environnemental. De plus en plus, les professionnels du domaine de la construction s’évertuent, en effet, à réaliser des bâtiments à faible consommation énergétique au détriment des pôles économique et social, pourtant implicites à une démarche de développement durable.

Prenons simplement l’exemple des calculs prévisionnels d’un projet de construction. Les parties prenantes s’attardent généralement sur les dépenses de construction immédiates, alors que les frais d’exploitation d’un bâtiment représentent près de 75 % de son coût de vie. C’est pourquoi ne seront privilégiés que certains gestes et intégrations écologiques au désavantage d’autres, puisqu’ils engagent des frais importants au moment de construire.

Pourtant, comme ces gestes et intégrations aussi dits «verts» consomment moins d’énergie, ils permettraient une économie des coûts de vie d’un bâtiment à long terme. L’implantation d’un système de géothermie, l’aménagement d’un toit vert, l’installation de panneaux solaires ou l’installation de fenêtres à triple vitrage, sont des mesures constructives souvent lésinées, alors qu’elles permettraient des économies financières lorsqu’évaluées sur quelques décennies. Pensons aussi aux ressources locales souvent délaissées pour des ressources étrangères moins chères, alors que leur utilisation réduirait les émissions de CO2 liées au transport et encouragerait, du même coup, l’économie locale.

La dimension sociale, quant à elle, signifie qu’une architecture dite «durable» répondra à des critères d’esthétisme culturel et de confort, participera à l’amélioration de la qualité de vie de ses usagers et aura un impact direct sur leurs habitudes quotidiennes à court et à long termes. En d’autres mots, un bâtiment durable sera approprié par ses usagers, aux risques de tomber en désuétude. Dans cette continuité (et pour constituer un legs aux générations futures), nos architectures doivent participer à l’émergence d’aménagements urbains à échelle humaine. Elles se doivent d’être imaginées en considération des éléments avoisinants (services, infrastructures piétonnes, espaces publics, transport en commun, etc.) dans le but de perpétuer des espaces sains et durables pour tous.

À titre de contre-exemple, prenons les banlieues ou les villes suburbaines aménagées avec de grands boulevards, peu d’espaces piéton et des services éloignés. Ce type d’aménagement les rend inadéquates aux déplacements des personnes handicapées ou plus âgées, de même qu’à l’émancipation des enfants.

Bref, il me semble juste d’affirmer qu’une construction n’est durable que si elle intègre à la fois des dimensions urbanistiques, économiques, sociales, et non seulement environnementales. À l’approche des 30 ans de la parution du rapport Brundtland, peut-être serait-il temps pour nos institutions de renouveler leurs discours non seulement face aux changements climatiques, mais aussi devant une croissance démographique sans pareille et une dissolution identitaire provoquée par un néolibéralisme globalisé.

S’inspirer d’autres visions du monde

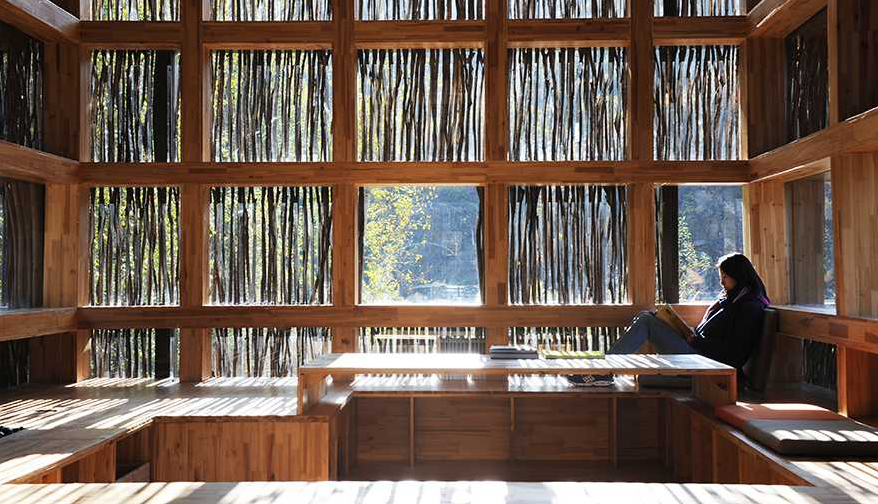

En ce sens, l’architecte chinois Li Xiaodong m’a profondément inspirée l’automne dernier lorsqu’il a présenté, dans une conférence à l’Université McGill, son approche architecturale que je qualifierais de «conversation avec un lieu». Cet architecte propose de se détacher des logiques pragmatiques constructives lors de la conceptualisation d’un projet pour plutôt s’attarder à la compréhension de la culture d’un lieu. Le dialogue que cet architecte engage avec un site, lorsqu’il entame la conception d’un projet, s’inspire directement de la culture chinoise et de sa méthode de représentation, laquelle suit les préceptes du taoïsme.

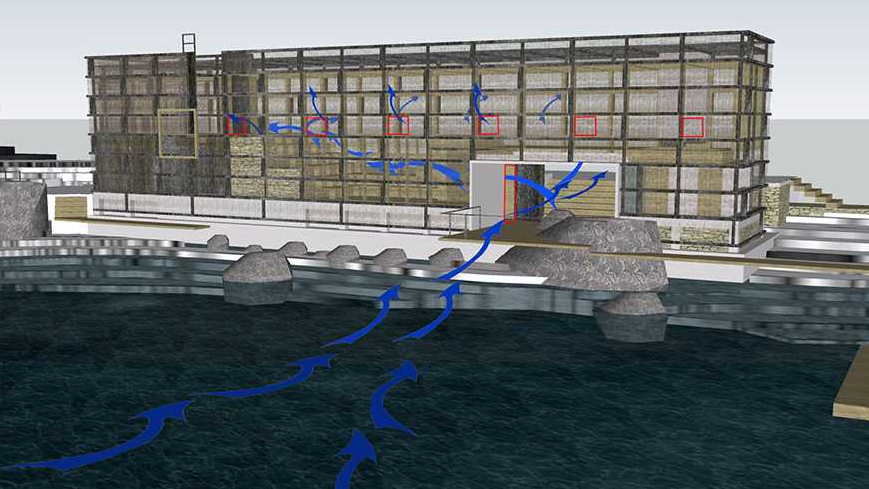

L’approche artistique chinoise appliquée à l’architecture consiste alors en une représentation indirecte de l’esprit d’un lieu. Il ne s’agit plus d’imposer des formes reconnaissables, mais de les laisser émerger du processus de familiarisation avec l’endroit. Cela se traduit sous forme d’énergie circulant dans un lieu (le mouvement des éléments et le déplacement des gens), par l’application de principes bioclimatiques, par le respect des traditions constructives de la région, par l’utilisation des ressources à portée de main et par l’inspiration que suscite le paysage.

Photo: Li Xiaodong

Photo: Li Xiaodong

Ce mouvement d’émergence, selon la pensée taoïste, tient de l’impulsion – agir dans le non-agir. C’est un mouvement paisible et continu, reconnaissable dans l’art chinois, agissant comme un souffle d’apaisement. D’ailleurs, cela explique que l’architecture chinoise traditionnelle est généralement de facture sereine et subtile; elle nous porte au calme.

Ainsi, pratiquer une «conversation avec un lieu» lors du démarrage d’un projet d’architecture me semble un moyen de réintégrer de manière plus «naturelle» les multiples dimensions de notre réalité et, par conséquent, du développement durable. «Converser avec un lieu» nous détache d’une logique de construction uniquement écologique et performante, pour nous ramener de surcroît vers des constructions en harmonie avec leur contexte social et culturel.

Par rebond, «converser avec un lieu» peut agir tel un bouclier à la globalisation, car cela participerait à la préservation des identités culturelles.

*****

Photo: Kévin Grégoire